やさしい微分積分

〔前のページ〕〔次のページ〕〔微分積分の目次〕

《実数とは》

微分積分の命綱を握っているのが実数の概念です。以下の例を用いて実数について考える。

下の図のようにx=1から、x=2、次にx=3/2 というように有理数の値を変えてくと、限りなく近づく先の数が有理数の中には無い。しかし、そのように限りなく近づく先の数が存在すると考えた。その数を実数と呼ぶ。

このように、「限りなく近づける」操作(極限の操作)が、数の概念を拡張することを要請し、そうして拡張された新たな数が実数であった。この拡張された数である実数から成るとされる数直線には数の連続性があるとされた。このように極限の操作によって数の概念が実数にまで拡張され、それが数の連続性と微分積分の礎になった。

《数列の極限》

項が限りなく続く数列x1, x2, x3, ・・・, xn, ・・・を無限数列と言う。xnをその第n項といい、この無限数列を{xn}であらわす。また、an を自然数nの式であらわしたものを数列{xn} の一般項という。

「変数xが限りなく点aに近づく」という極限の定義は、数の集合Aにおいて、以下のことが成り立つこととして、極限を定義する。

【数列の極限の定義】

以下の図で、「数の集合Aの要素で、点a以外の値の、変数xの無限数列{xn}を考える。

この数列{xn}では、自然数nが限りなく大きくなるとき、第n項は限りなく値aに近づく。

一般に、数列{xn}において、nが限りなく大きくなるにつれて、xn が一定の値aに限りなく近づくとき、数列{xn}はaに収束する、または、数列{xn}の極限はaであるという。その値aを数列{xn}の極限値であるという。(点aは数の集合Aの要素で無くても良い)。

数列{xn}の極限値がaであるとき、次のように書く。

(ここで、記号∞は”無限大”と読む。∞は数をあらわすものではない)

すなわち、「変数xが限りなく点aに近づく」という極限の概念を、点aに収束する、数の集合Aの要素のxの無限数列を使って数学的に定義した。

その結果、変数xが限りなく近づく先の数の点aは、すなわち、変数xの極限の数の点aは、

数の集合Aの要素の点xの無限数列の集積点であるという結論が得られる。

--(集積点の定義)--

実数の集合Rの部分集合の数の集合Aを考える。

(1)実数の点aが数の集合Aの集積点であるとは、

点aの値以外の数の集合Aの要素の点xn による、点aに収束する無限数列 {xn}が存在すること(点aは実数ではあるが、数の集合Aの要素とは限らない)である。

(2)数の集合Aの要素のある数の点yが集積点ではないとき、その点yを数の集合Aの孤立点と呼ぶ。

--(集積点の定義おわり)---

《数列の発散》

数列{xn}が収束しないとき、数列{xn}は発散するという。

次の数列は発散する。

なお、数列{xn} において、nを限りなく大きくすると、xn が限りなく大きくなるとき、数列xn は正の無限大に発散するといい、次のように書く。

このとき、数列{xn}の極限は正の無限大であるということがある。

また、数列{xn} において、nを限りなく大きくすると、xn が限りなく小さくなるとき、数列xn は負の無限大に発散するといい、次のように書く。

このとき、数列{xn}の極限は負の無限大であるということがある。

数列{xn}が発散するが、正の無限大にも発散せず不の無限大にも発散しない数列{xn}は振動するという。

《関数の極限》

関数f(x) の定義域Aの集積点aの極限を以下で定義する。点aが集合Aの集積点であるので、関数f(x) の定義域Aのxの数の集合Aから、aと異なる数x1, x2, x3, ・・・, xn, ・・・ を選んで、点aに収束するxの無限数列{xn}を作ることができる。その無限数列{xn}が点aに収束するのにともなってf(x) が値Cに収束することが、x→aで関数f(x)に極限値Cが存在するための基礎条件である。

関数f(x) において、変数xがaと異なる値をとりながら限りなくaに近づくとき、f(x) の値が一定の値Cに限りなく近づくならば、

x→aのときf(x) の極限値がCである。

といい、次のように書く。

また、この場合、”x→aのときf(x) はCに収束する”という。

【関数の極限の定義】

関数f(x) の定義域Aの変数xが集積点aと異なる値をとりながら限りなくaに近づくとき、関数f(x) の値が一定の値Cに限りなく近づくという関数の極限は、以下のように定義する。

「関数f(x) の定義域の変数xが限りなくaに近づくとき関数f(x) に極限値Cが存在する」ことの数学的定義を:

「点aで無い関数f(x) の定義域Aの点xの、点aに収束する全ての無限数列{xn}で共通して、関数f(x) が同じ値Cに収束する」ことと定義する。

そう定義する理由は、関数f(x) によっては、点aに収束する各無限数列{xn}毎に、関数f(x) が異なる値Cに収束したり、収束しなかったりすることがあるからである。

【区間の定義】

「区間」という数学用語は、変数xの数直線上の1つの範囲内の、実数のすき間がなく連結している1かたまりの数の集合をあらわす数学用語である。「隙間が無い」大前提のために、実数の集合でなければならない。

a, b を実数とする. a≦x≦b の実数xをすべて集めた集合を [a, b] と書き, これを閉区間と呼ぶ.

a<x<b の実数xをすべて集めた集合を (a, b) と書き, これを開区間と呼ぶ.

変数xの「区間」の大切な特徴は、「区間」は、所定の1かたまりのxの範囲内での隙間が無い全ての実数の集合が「区間」である。

【関数の右側極限と左側極限】

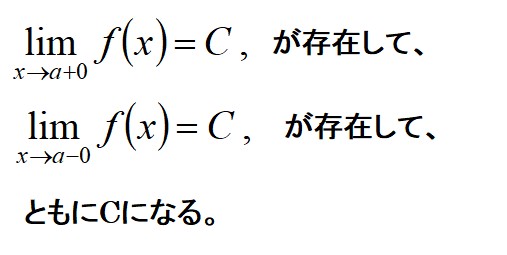

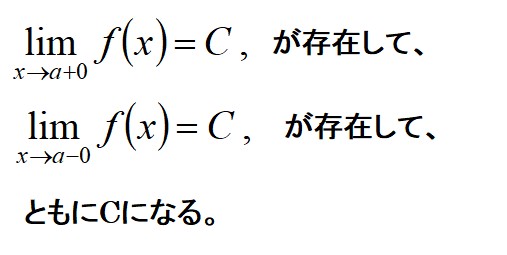

関数f(x) の定義域の数の集合Aの、集積点aよりも大きい点xn による、点aに収束する無限数列 {xn}が存在するとき(点aは数の集合Aの要素とは限らない)、xn が、集合Aの点aの値よりも大きい値をとりながら限りなくaに近づくときf(x) の値が限りなくCに近づくならば、Cを点aでのg(x,a) の右側極限値といい、次のようにあらわす。

数の集合Aの、集積点aよりも小さい点xn による、点aに収束する無限数列 {xn}が存在するとき、xn が、集合Aの点aの値よりも小さい値をとりながら限りなくaに近づくときf(x) の値が限りなくCに近づくならば、Cを点aでのf(x) の左側極限値といい、次のようにあらわす。

〔極限が存在する条件〕

(1)関数f(x) の点aに係わる右側極限値か、又は、左側極限値かの一方のみが存在する場合は、その存在する極限値が点aに係わる関数f(x) の極限値である。

(2)関数f(x) の点aに係わる右側極限値が存在し、かつ、左側極限値も存在する場合は、両者の極限値Cが一致することが集積点aで関数f(x) の極限が存在するために必要十分な条件である。

すなわち、右側極限も存在し左側極限も存在して両者の極限値Cが一致する場合は、関数f(x) の定義域Aでの、点aより小さい値と大きい値のxn が混ざった数列で点aに収束する無限数列{xn}においても、関数f(x) が同じ極限値Cに収束する。そのため、関数f(x) の点aに係わる極限が存在する条件の、「関数f(x) のa以外の点xによる、点aに収束するどの無限数列{xn}であっても関数f(x) が同じ値Cに収束する」ことが成り立つからである。

〔関数f(x) の、点aより小さい値と大きい値のxn が混ざった数列で点aに収束する無限数列{xn}の関数値f(xn) も同じ極限値Cに収束する〕ことを以下でを示す。

関数f(x) の集積点aの右側極限値と左側極限値が同じ値Cであるとする。

その場合に、関数f(x) の、点aより大きい値と小さい値のxn が混ざった数列で点aに収束する無限数列{xn}を考える。

(1)無限数列{xn}から、xn の値がaより大きい数だけを抽出して、その他の数は工夫して、aより大きい数yn でaに収束する無限数列{yn}を作ることができ、f(yn) はCに収束する。

(2)無限数列{xn}から、xn の値がaより小さい数だけを抽出して、その他の数は工夫して、aより小さい数zn でaに収束する無限数列{zn}を作ることができ、f(zn) はCに収束する。

そして、zn ≦xn≦yn が成り立つようにこれらの数列を作ることができる。そうすると、無限数列{xn}の関数f(xn)も同じ極限値Cに収束することが示せる。

《関数の連続性》

「連続関数とは何か」

https://schoolhmath.blogspot.com/2024/11/blog-post_93.html

のページが参考になる。

関数の連続性の定義についても、極限の定義と同じで、

関数f(x) の定義域Aの集積点aでの関数の連続性は、点aで極限値が存在した上で、極限値がf(a) と等しくなることが、点aで関数が連続である条件になる。

《関数の微分可能性》

「微分とは何か」

https://schoolhmath.blogspot.com/2024/11/blog-post_6.html

のページが参考になる。

関数の微分可能性の定義についても、極限の定義と同じで、

関数f(x) の定義域Aの集積点aでの微分可能性は、点aで関数が連続であって、かつ、点aでの微分係数の極限値が存在することが、点aで関数が微分可能である条件になる。

リンク:

関数の極限の定義

連続性公理と実数を定義する3つの方法 (初学者向けの話)

実数はどう定義される?|実数の連続性公理から理解する

高校数学の目次

〔前のページ〕〔次のページ〕〔微分積分の目次〕

《実数とは》

微分積分の命綱を握っているのが実数の概念です。以下の例を用いて実数について考える。

下の図のようにx=1から、x=2、次にx=3/2 というように有理数の値を変えてくと、限りなく近づく先の数が有理数の中には無い。しかし、そのように限りなく近づく先の数が存在すると考えた。その数を実数と呼ぶ。

このように、「限りなく近づける」操作(極限の操作)が、数の概念を拡張することを要請し、そうして拡張された新たな数が実数であった。この拡張された数である実数から成るとされる数直線には数の連続性があるとされた。このように極限の操作によって数の概念が実数にまで拡張され、それが数の連続性と微分積分の礎になった。

《数列の極限》

項が限りなく続く数列x1, x2, x3, ・・・, xn, ・・・を無限数列と言う。xnをその第n項といい、この無限数列を{xn}であらわす。また、an を自然数nの式であらわしたものを数列{xn} の一般項という。

「変数xが限りなく点aに近づく」という極限の定義は、数の集合Aにおいて、以下のことが成り立つこととして、極限を定義する。

【数列の極限の定義】

以下の図で、「数の集合Aの要素で、点a以外の値の、変数xの無限数列{xn}を考える。

この数列{xn}では、自然数nが限りなく大きくなるとき、第n項は限りなく値aに近づく。

一般に、数列{xn}において、nが限りなく大きくなるにつれて、xn が一定の値aに限りなく近づくとき、数列{xn}はaに収束する、または、数列{xn}の極限はaであるという。その値aを数列{xn}の極限値であるという。(点aは数の集合Aの要素で無くても良い)。

数列{xn}の極限値がaであるとき、次のように書く。

(ここで、記号∞は”無限大”と読む。∞は数をあらわすものではない)

すなわち、「変数xが限りなく点aに近づく」という極限の概念を、点aに収束する、数の集合Aの要素のxの無限数列を使って数学的に定義した。

その結果、変数xが限りなく近づく先の数の点aは、すなわち、変数xの極限の数の点aは、

数の集合Aの要素の点xの無限数列の集積点であるという結論が得られる。

--(集積点の定義)--

実数の集合Rの部分集合の数の集合Aを考える。

(1)実数の点aが数の集合Aの集積点であるとは、

点aの値以外の数の集合Aの要素の点xn による、点aに収束する無限数列 {xn}が存在すること(点aは実数ではあるが、数の集合Aの要素とは限らない)である。

(2)数の集合Aの要素のある数の点yが集積点ではないとき、その点yを数の集合Aの孤立点と呼ぶ。

--(集積点の定義おわり)---

《数列の発散》

数列{xn}が収束しないとき、数列{xn}は発散するという。

次の数列は発散する。

なお、数列{xn} において、nを限りなく大きくすると、xn が限りなく大きくなるとき、数列xn は正の無限大に発散するといい、次のように書く。

このとき、数列{xn}の極限は正の無限大であるということがある。

また、数列{xn} において、nを限りなく大きくすると、xn が限りなく小さくなるとき、数列xn は負の無限大に発散するといい、次のように書く。

このとき、数列{xn}の極限は負の無限大であるということがある。

数列{xn}が発散するが、正の無限大にも発散せず不の無限大にも発散しない数列{xn}は振動するという。

《関数の極限》

関数f(x) の定義域Aの集積点aの極限を以下で定義する。点aが集合Aの集積点であるので、関数f(x) の定義域Aのxの数の集合Aから、aと異なる数x1, x2, x3, ・・・, xn, ・・・ を選んで、点aに収束するxの無限数列{xn}を作ることができる。その無限数列{xn}が点aに収束するのにともなってf(x) が値Cに収束することが、x→aで関数f(x)に極限値Cが存在するための基礎条件である。

関数f(x) において、変数xがaと異なる値をとりながら限りなくaに近づくとき、f(x) の値が一定の値Cに限りなく近づくならば、

x→aのときf(x) の極限値がCである。

といい、次のように書く。

また、この場合、”x→aのときf(x) はCに収束する”という。

【関数の極限の定義】

関数f(x) の定義域Aの変数xが集積点aと異なる値をとりながら限りなくaに近づくとき、関数f(x) の値が一定の値Cに限りなく近づくという関数の極限は、以下のように定義する。

「関数f(x) の定義域の変数xが限りなくaに近づくとき関数f(x) に極限値Cが存在する」ことの数学的定義を:

「点aで無い関数f(x) の定義域Aの点xの、点aに収束する全ての無限数列{xn}で共通して、関数f(x) が同じ値Cに収束する」ことと定義する。

そう定義する理由は、関数f(x) によっては、点aに収束する各無限数列{xn}毎に、関数f(x) が異なる値Cに収束したり、収束しなかったりすることがあるからである。

【区間の定義】

「区間」という数学用語は、変数xの数直線上の1つの範囲内の、実数のすき間がなく連結している1かたまりの数の集合をあらわす数学用語である。「隙間が無い」大前提のために、実数の集合でなければならない。

a, b を実数とする. a≦x≦b の実数xをすべて集めた集合を [a, b] と書き, これを閉区間と呼ぶ.

a<x<b の実数xをすべて集めた集合を (a, b) と書き, これを開区間と呼ぶ.

変数xの「区間」の大切な特徴は、「区間」は、所定の1かたまりのxの範囲内での隙間が無い全ての実数の集合が「区間」である。

【関数の右側極限と左側極限】

関数f(x) の定義域の数の集合Aの、集積点aよりも大きい点xn による、点aに収束する無限数列 {xn}が存在するとき(点aは数の集合Aの要素とは限らない)、xn が、集合Aの点aの値よりも大きい値をとりながら限りなくaに近づくときf(x) の値が限りなくCに近づくならば、Cを点aでのg(x,a) の右側極限値といい、次のようにあらわす。

数の集合Aの、集積点aよりも小さい点xn による、点aに収束する無限数列 {xn}が存在するとき、xn が、集合Aの点aの値よりも小さい値をとりながら限りなくaに近づくときf(x) の値が限りなくCに近づくならば、Cを点aでのf(x) の左側極限値といい、次のようにあらわす。

〔極限が存在する条件〕

(1)関数f(x) の点aに係わる右側極限値か、又は、左側極限値かの一方のみが存在する場合は、その存在する極限値が点aに係わる関数f(x) の極限値である。

(2)関数f(x) の点aに係わる右側極限値が存在し、かつ、左側極限値も存在する場合は、両者の極限値Cが一致することが集積点aで関数f(x) の極限が存在するために必要十分な条件である。

すなわち、右側極限も存在し左側極限も存在して両者の極限値Cが一致する場合は、関数f(x) の定義域Aでの、点aより小さい値と大きい値のxn が混ざった数列で点aに収束する無限数列{xn}においても、関数f(x) が同じ極限値Cに収束する。そのため、関数f(x) の点aに係わる極限が存在する条件の、「関数f(x) のa以外の点xによる、点aに収束するどの無限数列{xn}であっても関数f(x) が同じ値Cに収束する」ことが成り立つからである。

〔関数f(x) の、点aより小さい値と大きい値のxn が混ざった数列で点aに収束する無限数列{xn}の関数値f(xn) も同じ極限値Cに収束する〕ことを以下でを示す。

関数f(x) の集積点aの右側極限値と左側極限値が同じ値Cであるとする。

その場合に、関数f(x) の、点aより大きい値と小さい値のxn が混ざった数列で点aに収束する無限数列{xn}を考える。

(1)無限数列{xn}から、xn の値がaより大きい数だけを抽出して、その他の数は工夫して、aより大きい数yn でaに収束する無限数列{yn}を作ることができ、f(yn) はCに収束する。

(2)無限数列{xn}から、xn の値がaより小さい数だけを抽出して、その他の数は工夫して、aより小さい数zn でaに収束する無限数列{zn}を作ることができ、f(zn) はCに収束する。

そして、zn ≦xn≦yn が成り立つようにこれらの数列を作ることができる。そうすると、無限数列{xn}の関数f(xn)も同じ極限値Cに収束することが示せる。

《関数の連続性》

「連続関数とは何か」

https://schoolhmath.blogspot.com/2024/11/blog-post_93.html

のページが参考になる。

関数の連続性の定義についても、極限の定義と同じで、

関数f(x) の定義域Aの集積点aでの関数の連続性は、点aで極限値が存在した上で、極限値がf(a) と等しくなることが、点aで関数が連続である条件になる。

《関数の微分可能性》

「微分とは何か」

https://schoolhmath.blogspot.com/2024/11/blog-post_6.html

のページが参考になる。

関数の微分可能性の定義についても、極限の定義と同じで、

関数f(x) の定義域Aの集積点aでの微分可能性は、点aで関数が連続であって、かつ、点aでの微分係数の極限値が存在することが、点aで関数が微分可能である条件になる。

リンク:

関数の極限の定義

連続性公理と実数を定義する3つの方法 (初学者向けの話)

実数はどう定義される?|実数の連続性公理から理解する

高校数学の目次